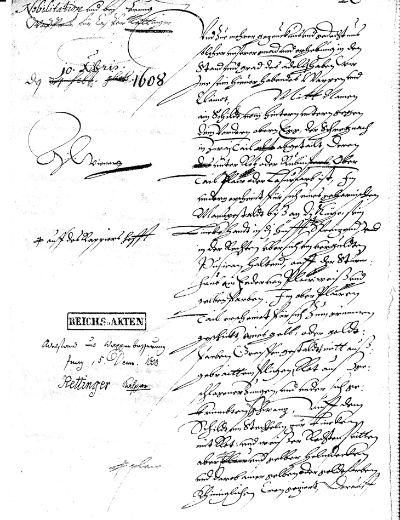

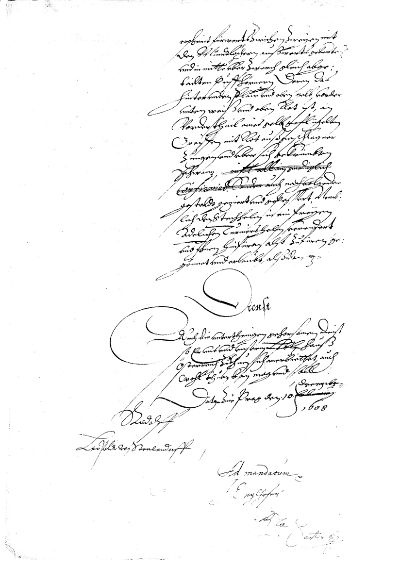

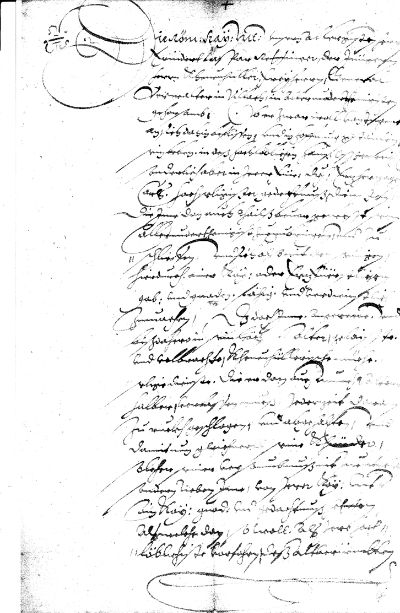

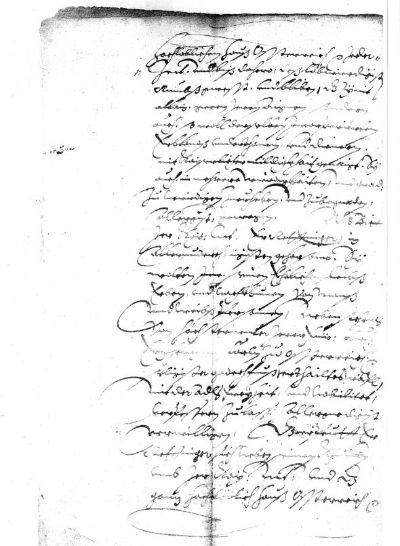

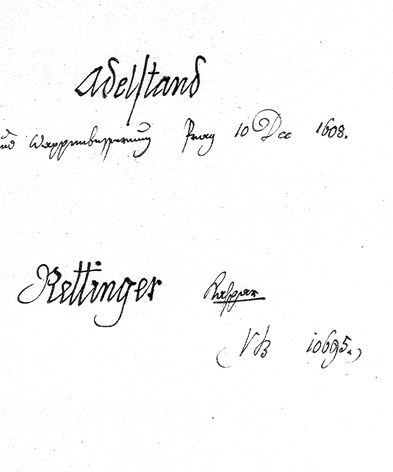

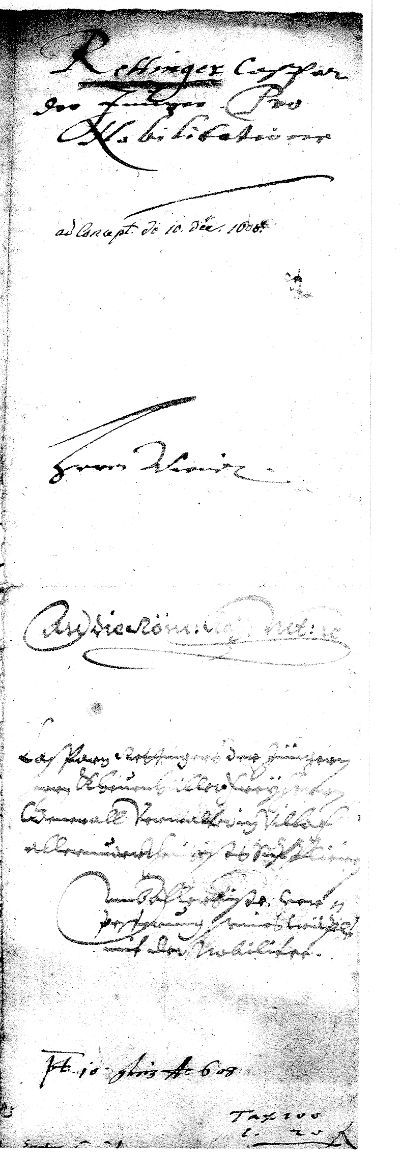

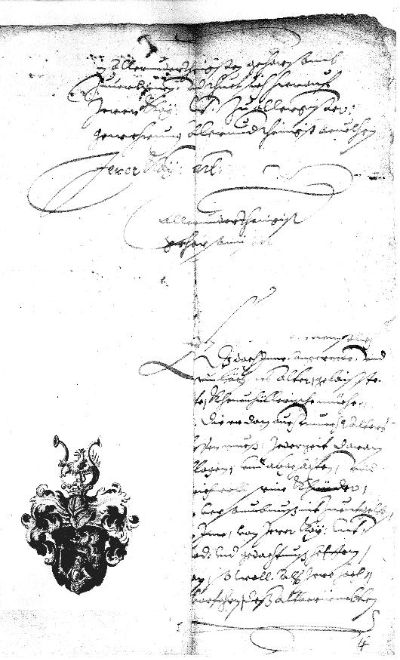

Rettinger, Wappenbesserung geschehen 1556 Caspar Rettinger, Adelsverleihung und Wappenbesserung Prag 5.XII. 1608.

Frank, Karl Friedrich V.: Standeserhebung und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreischische bis 1823, Bd. 1-5 Schloß Senftenegg 1967-1974 ( 290,277, 310, 310, 288 S.), hier aus Bd. IV, S. 164 (beide)

Zeichen: SUA 3610/01-04

Das Staatliche Zentralarchiv in Prag teilt zu meinem Gesuch folgendes mit:

In unserem Archiv befinden sich nur die Konzepte der Wappenbriefe, welche aus der Macht des Königs von Böhmen herausgegeben wurden. Der Wappenbrief vom 5.12.1608 für Caspar Rettinger wurde aus der Macht des Kaisers herausgegeben und sein Konzept wird im Österreichischen Staatsarchiv in Wien deponiert

Die Auskunft im Buch „Standeserhebungen ...“ von K.F. Frank führt einige Abkuerzungen in seinem Werk an, z. B. die Abkuerzung „(R)“ bedeutet „Reichsakt“ und diese Dokumente befinden sich in Wien.

Nach dem Ausheben der Akten aus dem Wiener Staatsarchiv, wurde folgende Unterlagen überstellt.

Im Heiligen Römischen Reich war das Recht auf Adelsverleihung ein Reservatrecht des Kaisers; abgeleitet davon durften die Reichsverweser im Falle der Sedisvakanz und die vom Kaiser dazu Ermächtigten (i.w. die Erzherzoge von Österreich auf Grund des privilegium Fridericianum 1453 und Hofpfalzgrafen mit Nobilitierungsbefugnis) den Adel verleihen. Seit alters her nahmen auch die Könige von Böhmen und die Pfalzgrafen bei Rhein dieses Privileg in Anspruch.

Rudolf II. aus dem Hause Habsburg wurde am 18. Juli 1552 geboren und von seinem zwölften bis zu seinem achtzehnten Lebensjahr am Hofe seines Onkels, König Philipp II., in Spanien erzogen.

Zu Beginn des 30jährigen Krieges, war die Dynastie der Habsburger die stärkste Macht in Europa.

Den Habsburgern gehörte Österreich, Tirol, die Steiermark, Kärnten, Krain, Ungarn, Schlesien, Mähren, die Lausitz und Böhmen.

Kaiser Rudolf II. (* 18. Juli 1552 in Wien; † 20. Januar 1612 in Prag) war von 1576 bis 1612 Kaiser des Heiligen Römischen Reichs.

1595-97 kam es unter Rudolf zu erneuten Aufständen in Ober- und Niederösterreich.

Von Seiten des Heeres war Rudolf die Unterstützung sicher.

Der kaiserliche Hof reichte als Ort für politische Entscheidungen nicht aus. Dem Kaiser unterstand eine Vielzahl von Verwaltungsbehörden des Heiligen Römischen Reiches, Österreichs, Böhmens und Ungarns. Der Rat des Kaisers setzte sich aus hohen Adel zusammen.

Nur wichtige Vertraute war es als einzigen vorbehalten, den Kaiser in seiner Sammeltätigkeit zu unterstützen. Sie traten als Kustoden der rudolfinischen Kunstkammer des Kammergutes auf, organisierten Audienzen, Übernahmen Diplomatische Tätigkeiten, nahmen Anfragen und Bitten an Rudolf entgegen.

für seine gefährliche Mission und Verdienste um die Beförderung des Kammergutes als Hammermeister und Urbaramtmann in der Reifling und Landl am 17. Oktober 1597 den rittermäßigen Reichs- und erbländischen Adel, Rotwachsfreiheit, die Fähigkeit zum Lehenbesitze, Wappenbesserung und das Prädikat "von Prändtenberg".

Die Rudolfinische Kunst- und Wunderkammer zählte zu den wichtigsten derartigen Sammlungen der ganzen Welt. 37 Kästen enthielten die kleineren Gegenstände, anderes war in Truhen untergebracht.

Leonhards II., Vetter, Paul Kerzenmandl, war vom kaiserlichen Orator Friedrich von Krekowiz bei der Gesandtschaft in Konstantinopel für diese gefährliche Mission mit einer Stelle bei der kaiserlichen Registratur in Prag entschädigt worden.

Adel, der durch förmliche Verleihung (Adelsbrief, Adelsdiplom) erworben wurde. Die erste derartige Verleihung durch einen deutschen Kaiser ist 1360 erfolgt.

(ius cerae rubeae): Vom Kaiser verliehenes Privileg, mit rotem Wachs siegeln zu dürfen.

Im Hochmittelalter wurde mit verschiedenfarbigem Wachs gesiegelt, ohne daß es Regeln gegeben hätte, wer welche Farbe zum Siegeln verwenden dürfe. “Erst zu Ende des 14. Jahrhunderts machte die kaiserliche Kanzlei aus dem Recht des Rotsiegels ein Regal” (Silva-Tarouca). Auf Grund der damit verbundenen Kosten wichen viele auf andere Siegelfarben aus, doch scheint das Privileg zumindest in Teilen seine Anziehungskraft recht lange behalten zu haben

Wurde mit der Verleihung eines Wappens auch der Lehenartikel verliehen, so sicherte dies dem Caspar Rettinger das Recht der Lehensfähigkeit zu. Damit war der Begnadete u.a. berechtigt, auch solche Lehen zu tragen, die an die Ritterbürtigkeit gebunden waren. Da die Ritterbürtigkeit die Abstammung von vier adeligen Großeltern voraussetzte und mit dem Lehenartikel häufig die Verleihung der Helmkrone und des Spangenhelms einherging, “wurden solche Wappen mit Lehenartikel und Krone in der obersten Reihe ebenfalls als vollwertig befunden”.

Seit Ende des 15. Jahrhunderts diejenigen Gruppen eines Territoriums, die durch Geburt, Beruf oder rechtliche Organisation auf dem Landtag in Kurien gegliedert das Land gegenüber dem Landesfürsten vertraten und denen Befugnisse üblicherweise hauptsächlich auf dem Gebiet der Steuerverwaltung zustanden. Üblich waren drei oder vier Kurien auf dem Landtag. Als Kurien kamen in regional äußerst unterschiedlichen Zusammensetzungen die Prälatenbank, die Herrenbank, die Ritterbank und die Städtebank in Betracht.

Die Bezeichnung Adelsprädikat wurde und wird für unterschiedliche Begriffe verwendet:

a) Das bloße “von“ beim einfachen Adelsstand;

b) ein dem Stammnamen bei der Nobilitierung angefügter Zusatzname (z.B. bei Caspar Rettinger der Zusatzname von Prändtenberg );

c) ein Prädikat wie Hoheit, Durchlaucht bei Caspar Rettinger als Prädikat der Zusatzname von Prändtenberg, etc.

(Anredeprädikat): Die Prädikate wie Hoheit, Durchlaucht etc. wurden ursprünglich wie Titel verliehen und waren über die Jahrhunderte einer ständigen Nivellierung unterworfen, deren Schilderung den vorliegenden Rahmen bei weitem sprengen würde. Als Beispiel sei angeführt, daß das Prädikat Wohlgeboren im 16. und anfangs des 17. Jahrhundert nur an Angehörige gräflicher Familien verliehen wurde.

Hinweise:

Frhr. v. Lüttwitz: Über die Führung von Titeln und Prädikaten, in: Familiengeschichtliche Blätter, 8. Jahrgang (1910), 158ff Ernst Mayerhofer/Graf Anton Pace: Handbuch für den politischen Verwaltungsdienst in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern, Fünfter Band, Fünfte Auflage, Wien 1901, 127 FN 4 Hermann Rehm: Prädikat- und Titelrecht der deutschen Standesherren, München 1905 René van Rhyn: Geschichte der Adelsprädikate, in: Contact 4. Jahrgang (1961), 57ff

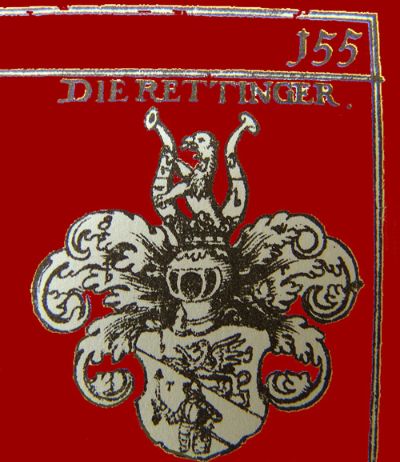

In Johann Siebmachers Wappenbuch "Si (Sb)" Nachdruck der 1701,05 bei Rudolf Helmers in Nürnberg erschienen Ausgabe, ale sechs Teile mit Anhang; Register und allen Erweiterungen bis zum Abschluss der Stammausgabe von 1772 das Wappen der BeAdelte "DIE RETTINGER" enthalten.

RETTINGER - WAPPEN / WAPPENBESSERUNG VON 1556

Nähere Unterlagen und Wappenbriefe von 1556 oder früher liegen nicht vor.

Verweise

Literatur

AUSSTELLUNGSKATALOG (1988): Prag um 1600 - Kunst und Kultur am Hofe Kaiser Rudolf II.- 2 Bände, Freren (Luca-Verlag), 624 und 320 S.

DVORSKÝ, J u. Koll. (1988): Die Kunst am Hofe Rudolfs II.- Hanau (Verlag W. Dausien), 252 S.

SCHEICHER, E. (1979): Die Kunst- und Wunderkammern der Habsburger.- Wien - München- Zürich (Molden), 208 S.

SCHLOSSER, J. (1978): Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance.- 2. Aufl., Braunschweig (Klinkhardt & Biermann), 268 S.

SEIBT, F. (Hrg.)(1985): Renaissance in Böhmen.- München (Prestel), 439 S.

VOCELKA, K. (1985): Rudolf II. und seine Zeit.- Wien - Köln- Graz (Hermann Böhlaus Nachf.), 228 S.

Hyperlinks

AEIOU-Enzyklopädie

Biographie Rudolfs II. Stammbaum der Habsburger Biographie Matthias' B. Spranger Kunst- und Wunderkammer am KHM

Anmerkungen

Die Inhalte dieser Website stammen aus der Zeit von 22. - 24. 7. 2000 und entspricht der Arbeit "Rudolf II. und seine Zeit" von Leonhard Huber.

"Kultur- und Informationsgeschichte" (Vortragender: Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky).

Genealogie der Häuser Habsburg und Habsburg-Lothringen

Guntram († ca. 950)

Kanzelin von Altenburg

Wernher, Bischof von Strassburg Radbot († vor 1045)

(Stifter des Klosters Muri

und Gründer der Habsburg)

¥ Ita von Lothringen Graf Rudolf I († vor 1063)

(Stifter des Klosters Ottmarsheim)

Graf Werner I. († vor 1082)

Graf Werner II. († ca. 1096)

Otto II. († 1111)

(1108 erstmals als

Graf von Habsburg erwähnt)

Werner III. († ca. 1167)

Albrecht III. († ca. 1199)

Rudolf II. († ca. 1234)

Graf Rudolf III. († vor 1249)

(Habsburg-Laufenburg)

-------------------- 1415 Graf Rudolf IV., als

König Rudolf I. (1218-1291)

¥ 1) Gertrud von Hohenberg, als Königin

Anna von Habsburg (1225-1281)

¥ 2) Agnes von Burgund (1270-1323) Albrecht IV. († ca. 1239)

Rudolf II. (1271-1290) Albrecht I. (1248-1308)

¥ Elisabeth von Görz-Tirol (1262-1313)

(Gründerin des Klosters Königsfelden)

Johann Parricida († vor 1313) Graf Albrecht II., der Weise (1298-1358)

¥ Johannna von Pfirt (1300-1351) Leopold I. (1290-1326)

Erzherzog Rudolf IV.,

der Stifter (1339-1365)

¥ Katharina von Böhmen-Luxemburg

(1342-1395) Leopold III.,

Herzog der Steiermark (1351-1386) Albrecht III. (1348-1395)

Albrecht V. als König Albrecht II. (1397-1439)

Ladislaus Posthumus (1440-1457)

--------------------

Friedrich IV., mit der leeren Tasche (1382-1439) Leopold IV. (1371-1411)

¥ Katharina von Burgund Ernst der Eiserne (1377-1424)

¥ Cimburgis von Masowien (1394-1429)

Sigismund, der Münzreiche

(1427-1496) Kaiser Friedrich III. (1415-1493)

¥ Eleonore von Portugal (1436-1467)

Kaiser Maximilian I. (1459-1519)

¥ 1) Maria von Burgund

¥ 2) Bianca Maria Sforza von Mailand

PhiIlipp I., der Schöne (1478-1506)

¥ Johanna von Aragon und Kastilien (1479-1555)

Kaiser Karl V. (1500-1558)

¥ lsabella von Portugal

------------------------1700 Kaiser Ferdinand I. (1503-1564)

¥ Anna von Ungarn-Böhmen (1503-1547)

Kaiser Maximilian II. (1527-1576)

¥ Maria von Spanien (1528-1603) Ferdinand von Tirol (1529-1595) Karl von der Steiermark (1540-1590)

¥ Maria von Bayern (1551-1608)

Kaiser Matthias (1557-1619)

Kaiser Rudolf II. (1552-1612)

Rudolf II., * 18. 7. 1552 Wien, † 20. 1. 1612 Prag (Tschechische Republik), ab 1572 König von Ungarn, ab 1575 König von Böhmen, ab 1576 Kaiser; Sohn von Kaiser Maximilian II. 1563-71 am spanischen Hof erzogen, residierte ab 1583 fast nur in Prag, wohin er auch die Reichsverwaltung verlegte. Seine Interessen galten vor allem den Künsten, der Wissenschaft und der Magie (Alchimie, Astrologie); Rudolf II. war der größte Kunstsammler seiner Zeit und ließ unter anderem die habsburgische Hauskrone herstellen, die 1804 die Reichskrone des Kaisertums Österreich werden sollte. In Österreich wurde in seinem Namen die Gegenreformation durchgeführt.

Weil er als Herrscher tatenlos war und die Türkenabwehr (Türkenkriege) vernachlässigte, verschworen sich ab 1600 die anderen Erzherzöge ("Bruderzwist") und zwangen ihn 1608 zum Verzicht auf Österreich, Ungarn und Mähren, 1611 auch auf Böhmen zugunsten seines Bruders Matthias.Literatur: R. J. W. Evans, Rudolf II. Ohnmacht und Einsamkeit, 1980; K. Vocelka, Rudolf II., 1985; Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., 2 Bände, Ausstellungskatalog, Wien 1988; J. Dauxois, Der Alchimist von Prag. Rudolf II. von Habsburg, 1997

Kaiser Ferdinand II. (1578-1637) Leopold V. (1586-1632)

¥ Claudia von Medici (1604—1648)

Kaiser Ferdinand III. (1608-1657)

Kaiser Leopold I. (1640-1705) Ferdinand-Karl (1628-1662)

¥ Anna von Medici (1616-1676)

Kaiser Karl VI. (1685-1740)

--------------------

Königin Maria-Theresia (1717-1780)

¥ Kaiser Franz I. von Lothringen (1708-1765)

Kaiser Leopold II. (1747-1792) Marie Antoinette (1755-1793)

¥ Ludwig XVI. von Frankreich (1754-1793) Kaiser Josef II. (1741-1790)

Kaiser Franz II. (1768-1835)

1806: Ende des Heiligen Römischen Reiches

------------------------- ausgestorbene Linie