(Rettinger/Rättinger) Wikipedia PND: 142861316 (PICA) | VIAF: 159876650 | WP-Personeninfo

Das Gebäude wurde bereits im 12. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt.

1467 wird Hanns Röttinger mit dem Hofe "Sauerhof" beleht. Zum Gut gehörten damals das Kammergut Rauhenstein und der später nach den Eigentümer genannten Röttinghof mit Weingarten.

Kaiser Maximilian II. kaufte das Anwesen als Residenz für seinen Sohn, den späteren Kaiser Rudolf II. 1583 wurde es an Georg Saurer von Sauerburg, Kämmerer und Oberster Silberkämmerer des Hoch- und Deutschmeisterordens, verkauft.

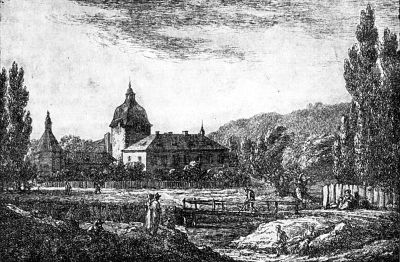

Im Kaufbrief wird das Gebäude [der Sauerhof] auch Mayr- oder Röttingerhof genannt. Im Garten des Hauses befand sich ein kleines aus Holz erbautes Wildbad. Im Jahre 1594 wurde der Hof umgebaut und hieß von da an „Sauerhof“.1683 wurde die Residenz im Zuge der Zweite Wiener Türkenbelagerung gänzlich zerstört.

Im Jahre 1697 gelang das Gut in den Besitz Bernadin Paselli von Siesberg. Im Jahre 1713 kaufte Salomon Edler von Piazzoni, Hofkammerrat unter Karl VI., das Gut. Nach seinem Tod, 1741, ehelichte die Witwe noch im selben Jahr Carl Hieronymus Holler Edlen von Doblhoff (1697–1760).

Nach dem Tode des aus dieser Verbindung hervorgegangenen Anton von Doblhoff-Dier (1733–1810) übernahmen dessen Söhne Carl („Charles“) Doblhoff-Dier (1762–1837) sowie Ignaz Doblhoff (1776–1856) die Liegenschaft.

Der Sauerhof wurde 1820–1822 von Joseph Kornhäusel für Carl Freiherrn von Doblhoff-Dier als Hotel mit Bad, Restaurant und Kapelle, umgeben von einer englischen Gartenanlage, errichtet.

Unter anderem waren Ludwig van Beethoven, Carl Maria von Weber und Antonio Salieri Gast im Sauerhof, wo man in der "Sauerhof-Traiterie" zu Mittag aß.

Die für uns interessanten Daten zwischen dem 12. Jahrhundert und 1583 wurden nicht erwähnt.

Die Sauerhof – Chronik

Als „Turmhof mit Wildpadt und Weingarten“ wurde der Sauerhof bereits im 12. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt.

Am 26. November 1583 verkaufte Sauerburg. Dem Gut gehörten damals das Kammergut Rauhenstein, Rättinghof mit Weingarten und „darin ein kleines, von Holz erbautes Wildpadt“ wie auch die Kapelle zu St. Helena an. Da zu dieser Zeit die Religion alle Bereiche des Lebens –so auch Gutsveränderungen – bestimmte, ist diese Veräußerung nicht nur als Gunstbezeigung gegenüber Georg Saurer, sondern als Schritt zum Schutze des katholischen Glaubens zu werten.

Im Jahre 1594 wurde der Hof umgebaut und in „SAURERHOF“ umbenannt. 1683 fiel das Gut der 2. Türkenbelagerung zum Opfer.

Durch Vererbung, Verpachtung und Verehelichung gelangte der Besitz im

Jahre 1697 an die Familie Bernardin Paselli von Siesberg. Im Jahr 1713 kaufte der Edle Salomon von Piazzoni, der unter Maria Theresia, u.a. zum „Hofkammerat“ ernannt wurde, das Gut. Nachdem dieser 1741 verstorben war, ehelichte seine Frau Carl Hieronymus, Edlen von Doblhoff, einen Sprößling aus einem „uralten, adeligen Ahnsitz“ in Tirol, dessen Mitglieder sich um den Staat erheblich verdient gemacht hatten.

1753 erwarb der Edle von Doblhoff von der örtlichen Pfarre das Grundstück, auf dem

1757 – im Zuge des gewaltigen Erdbebens in Lissabon – die noch heute sprudelnde Quelle aufstieg. 1

1810, nach dem Tod ihres Vaters, übernahmen Josef und Karl Doblhoff

den Sauerhof und ließen ihn zur Gänze umgestalten. Mit dem Umbau wurde der berühmte Architekt Josef Kornhäusel beauftragtKaiser Rudolf II. das an Georg Saurer vonKaiser Karl VI, dem Vater von Kaiserin.Das runde Bassin des „Römerbades“ wurde vom Bildhauer Josef Klieber mit der Skulptur „Aesculap und Hygia“ geschmückt, die leider nicht mehr erhalten ist, da sie im Laufe der Zeit durch die schwefeligen Badedünste zersetzt wurde.

Im Biedermeier wurde Baden zum Treffpunkt für Adelige, Gelehrte, Schriftsteller und Musiker ( glanzvolle Leben, das damals im Kurort herrschte, seinen Niederschlag in zahlreichen Gedichten, Briefen, Tagebüchern, Büchern und Zeitschriften: morgens nahm man ein Bad, legte sich daraufhin aber gleich wieder nieder, um zu „dünsten“, damit die Kur auch ihre entsprechende Wirkung entfalten konnte. Dann gönnte man sich ein Frühstück im „Goldenen Löwen“ in Weikersdorf, lauschte vormittags den Klängen der Parkmusik und aß in der beliebten „Sauerhof-Traiterie“ zu Mittag. Nachmittags wanderte man ins „Helenenthale“, um bei Stallduft Kaffee zu trinken. Abends besuchte man das Theater.

Im Jahre 1863 kaufte Erzherzog Albrecht, ein Gönner der Stadtgemeinde Baden, den Sauerhof und stellte ihn dem staatlichen Offizierskorps zur Verfügung.

Im I. und II. Weltkrieg geriet das Haus unter sowjetische Besatzung, die bis 1955 dauerte. Bis weit in die 70er Jahre wurde überlegt, was aus dem Sauerhof wohl werden soll, bis über Vermittlung eines Badener Architekten Herr Schorn aus Würzburg den Sauerhof erwarb und als Hotel neu entstehen ließ.

Nach umfassenden Renovierungsarbeiten wurde das GRAND HOTEL SAUERHOF am 1. Mai 1978 feierlich wiedereröffnet.

Im September 2006 übernahm Helnan International Hotels ( www.helnan.com ) das Grand Hotel Sauerhof. Die in Dänemark gegründete Hotelkette managt weltweit insgesamt zehn luxuriöse 4- und

5-Stern-Hotels.Beethoven, Weber und Salieri waren oft zu Gast).

Quelle hier: http://www.sauerhof.at

Quellen:

Rainer von Reinöhl: Die Baudenkmale des Kurortes Baden bei Wien. Deutsche Heimatbücherei, Bd. 4, Wien (1911). [9] Paul Tausig: Berühmte Besucher Badens. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt Baden bei Wien, Verlag Konegen, Wien 1912. [10] Paul Tausig: Josef Kornhäusel. Ein vergessener österreichischer Architekt (1782 – 1860). Verlag Konegen, Wien 1916. [11] Karl Klose, Josef Kraupp: Die Namen der Gassen, Straßen und Plätze in der Stadt Baden. Ihre Deutung und ihre Geschichte. Umschlagtitel: Straßen, Gassen und Plätze der Kurstadt Baden bei Wien. Stadtgemeinde Baden, Baden 1960. [Anm. 8] (Walter Hafner): Der Sauerhof in Baden bei Wien. Von der Ruine zum Luxushotel. Dokumentation der Sanierung, Restaurierung und Revitalisierung eines Denkmals.

Österreichische Gesellschaft für Denkmal- und Ortspflege, Wien 1980. [12] Johann Kräftner (Hrsg.): Im Schatten der Weilburg. Baden im Biedermeier. Eine Ausstellung der Stadtgemeinde Baden im Frauenbad vom 23. September 1988 – 31. Jänner 1989. Grasl, Baden 1988, ISBN 3-85098-186-X. Hans Meissner: Die Doblhoffs und Baden-Weikersdorf. (Vom Fürstendiener zum Industriemanager). Neue Badener Blätter, Band 4,4. Gesellschaft der Freunde Badens und Städtische Sammlungen – Archiv, Rollettmuseum der Stadtgemeinde Baden, Baden 1993. [13] Viktor Wallner: Russen, Bäder und Casinos. Baden von 1945 – 1995.

Gesellschaft der Freunde Badens, Baden 1995. [14] Otto Wolkerstorfer (Red.): Walzerseligkeit und Alltag. Baden in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Eine Ausstellung der Stadtgemeinde Baden im Frauenbad vom 7. Mai bis 3. Oktober 1999. Grasl, Baden 1999, ISBN 3-85098-243-2. Viktor Wallner: Häuser, Menschen und Geschichten – ein Badener Anekdotenspaziergang. Gesellschaft der Freunde Badens, Baden 2002. [15] Badener Zeitung vom 12. Juli 2006 Marco Danzinger: Schadensaufnahme, Analyse und Bewertung beim generalsanierten, biedermeierlichen Sauerhof in Baden. Ein kritischer Beitrag zur baulichen Denkmalpflege unter Bezugnahme eines neu entwickelten Leitfaden. Diplomarbeit. FH Campus Wien, FH-StG Bauingenieurswesen-Baumanagement, Wien 2007. [16]

Heidi Angelika Mascher-Pichler: Baden bei Wien zur sowjetischen Besatzungszeit 1945–1955 mit besonderer Berücksichtigung der ersten beiden Besatzungsjahre und des Jahres 1955. Dissertation. Universität Wien, Wien 2009. [17] Einzelnachweise [Bearbeiten]↑ a b Klose: Gassen, Straßen und Plätze, S. 50. ↑ Klose: Gassen, Straßen und Plätze, S. 51. ↑ Meissner: Die Doblhoffs, S. 16, 19, 66. ↑ Kräftner: Weilburg, S. 202. ↑ Wolkerstorfer: Walzerseligkeit, S. 71. ↑ Wallner: Häuser, S. 185. ↑ a b Wallner: Häuser, S. 186. ↑ a b Wallner: Häuser, S. 187.

↑ Katalogzettel . ↑ Katalogzettel . ↑ Permalink . ↑ Permalink . ↑ Permalink . ↑ Permalink . ↑ Permalink . ↑ Permalink . ↑ Permalink .