DIE ENTSTEHUNG DES FAMILIENNAMENS:

Herkunft des Familiennamens

Der Name kommt etymologisch vom Verb «roden», «urbar machen, Wurzelstöcke herausreissen». Mittelhochdeutsch «ruten», «rutten», «roten», «roden» heisst «urbar machen». Althochdeutsch «riuten» bedeutet «roden», «herausreissen», «ausrotten» und hat neben sich frühneuhochdeutsch «rüten», «reuten», neuhochdeutsch «reuten» sowie das althochdeutsche Substantiv «riuti», «urbar gemachtes Stück Land»,"Ruoter" (Ruotinger - Rötinger) .

Der Name des im fränkischen Nördlingen beheimateten Geschlechtes ist eine Herkunftsbezeichnung. Nach Daniel Eberhard BEYSCHLAG bezieht sie sich auf das «Röttingen», aus dem die Röttinger um 1350 in Nördlingen eingewandert sind.

Die Schreibweise des Namens änderte sich sehr oft. In willkürlicher Weise wurde der Namen geschrieben. Des schreibens kundige gab es außer dem Pfarrer und Schlumeister sehr wenige, oft keine. Der Pfarrer trug den Namen ein, wie er es eben hörte und wie es ihm gut dünkte. So findet man nachweisbar in einer Linie verschiedene Schreibweisen, je nach Ort und Dialekt mehrfach geändert, zumahl zwischenzeitlich die Einträge in Latein vorgenommen wurden.

Die Schreibweise des Namens änderte sich sehr oft. In willkürlicher Weise wurde der Namen geschrieben. Des schreibens kundige gab es außer dem Pfarrer und Schlumeister sehr wenige, oft keine. Der Pfarrer trug den Namen ein, wie er es eben hörte und wie es ihm gut dünkte. So findet man nachweisbar in einer Linie verschiedene Schreibweisen, je nach Ort und Dialekt mehrfach geändert, zumahl zwischenzeitlich die Einträge in Latein vorgenommen wurden.

Somit konnten den Dokumenten und Kirchbüchern entnommen werden, dass folgende Schreibweisen vorzufinden sind:

Röttinger, Rettinger, Roettinger, Rötinger, Rotingen, Roting, Routingen, Raittingen, Roedinger, Redinger, Reddinger, Rödinger, Rehdinger, Retinger, Rhädinger, Rötiger, Röding, Rötting, Rüttinger, Reitinger, Ruotinger und dergl. Zusammensetzungen, obwohl Röttinger allein richtig war.

Daß die heutige Schreibweise Rettinger, wie auch die anderen Schreibweisen kein Hindernis bilden, diese als zugehörige zu der Röttinger - Sippe zu betrachten, beweißen viele nachvollziehbare Stammeslinien.

Die ersten namentlichen Vorkommen Röttinger entsprangen einem fränkischen Adelsgeschlecht.

Der Name selbst läßt sich ableiten von den Orten Röttingen, deren wir zwei haben.

Einen Nachnahmen im heutigen Sinne gab es im Mittelalter nicht, so dass sich die Edlen als Namensanhang dessen Lehen und Herkunftsort benannten. Nähere Erläuterungen zu den Namen erfolgt an anderer Stelle.

Im Jahre 1040 verstarb Graf Reginhard von Königssondergau und Vogt von Fulda. Vater der bislang frühsten uns bekannten Stamm-Mutter.

Die genaue Gründungszeit der Stadt Röttingen liegt im Dunkeln. Erst im späten 5. Jahrhundert dürfte die alemannische Sippe der "Ruoter" (Ruotingen - Rötinger) Röttingen, damals Rötingen gegründet haben. Die erste sichere urkundliche Überlieferung für die Wertung der Stadt stammt aus dem Jahre 1103.

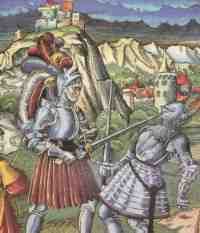

Das Rittergeschlecht von Rötingen

Auf diesem Rittersitz, der schon oft die Phantasie der Geschichtsforscher beflügelte, saß sicherlich als Erster der uns bekannten Edelherren schon 1045 ein Ebo, reich an Gütern zu sein.

Das Rittergeschlecht de Rutingen ( derer von Rötingen / Röttingen ) verfügten über Güter in Rutingen ( Rötingen / Röttingen ), Rietenau, , Bieberehren, Oberndorf, Kälbershausen (Mosbach), Laudenbach, Strüth, Stupferich, Malsga (Malsch) Frubrechtshusen, Obrigheim, Katzenbach und Degelbronn sowie div. Bauerngüter, Wälder, etc. mit Sitz auf Burg Brattenstein.

von 1049 - 1057 war Sigebodo Burggraf von Mainz

Im Jahre 1052 verstirbt Radebodo, der Vater der späteren Mainzer Burggrafen Gebeno und Gerhard.

Im Jahr 1059 erblickte der spätere Graf Diemar von Trivels, Sohn des Erchenbert von Rötingen nebst Gemahlin Geba, das Licht der Welt.

1062 verstarb der Burggraf von Mainz Sigebodo.

1069, 1083 wird der Röttinger - Neffe Burggraf Gebeno von Mainz erwähnt.

Der Vater von Herzog Lothars von Süpplingenburg fiel 1075 im Kampf gegen Kaiser Heirnrich IV.

Ritter Diemar von (Röttinger II.) Trivels heiratet Adelheit, Tochter der Azela & Wolfram, derer von Zeisolf-Wolfram, Schwester des Kaiser Heinrich IV, wodurch er in den Besitz des Trivels kommt, wonach er dann auch genannt wurde.

1080 wurde Diemar von Trivels, Sohn des Erchenbert von Rötingen erstmals als Inhaber der Burg Trivels erwähnt. erhebliche Schenkungen dem Kloster Hirsau einbrauchte, mit welchem das Kloster Reichenbach erbaut wurde.

Geschichte der Burg Madenburg

Wenn die Burg identisch mit der Burg Parthenopolis ist (was nicht bewiesen ist), auf der sich die Fürstenopposition mit dem gebannten Kaiser Heinrich IV. (von den Saliern) treffen wollte, existierte die Burg schon im Jahre 1076. Die Madenburg stammte aus der Familie seiner Gemahlin Adelheit.

1080 scheint die Burg zusammen mit dem Trifels einem Salischen Ritter Diemar gehört zu haben.

Die Schwester des Diemar von Trifels heiratete Heinrich von Straßburg

Reichsburg Trifels

Reichsburg Trifels

Auf bereits von den Kelten & Römern besiedeltem Gebiet und auf den Überresten einer Holzburg aus dem 10. Jh. entstand in der Mitte des 11. Jh. die Feste Trifels. Urkundlich erwähnt wurde sie erstmals 1081. Als Besitzer wurde Ritter Diemar von Trifels genannt, der die Burg zu einem späteren Zeitpunkt vor seinem Eintritt in das Kloster Hirsau dem König übergab.

Genauer gesagt, als sich die schwäbischen Gregorianer bei Augsburg zum Kampf gegen Anhänger König Heinrich IV. versammelt hatten, vermachte Diemar von Trifels für den Fall seines Todes einige Besitztümer dem Kloster Hirsau, damals dem geistigen Zentrum der päpstlichen Partei Deutschland.

Ritter Erchenbert von Röttingen im Jahr 1083

Die erste urkundliche Erwähnung Hüffenhardts datiert aus einer Schenkung von Gütern, die Ritter Erchenbert von Röttingen im Jahr 1083 dem Kloster Hirsau vermacht hat. Um das Jahr 1150, so lässt sich einer Eintragung im Schenkungsbuch des Klosters Reichenbach im Schwarzwald entnehmen, geht der Ort (Hufelinhart) in den Besitz der Reichenbacher Mönche über. Die Ortschaft, die zu dieser Zeit der Lehnsherrschaft des Bistums Worms untersteht, entstand vermutlich im 10. Jahrhundert.

1085 - 1106 fungierte der Neffe der Röttinger Burggraf Gerhard von Mainz, ab 1100 auch Vogt von Fulda.

In einer Urkunde aus dem Jahr 1094 ist als Zeuge genannt der Pilgrim de Rotingen ( Mon. boic. IV )

Die Röttinger Burg Brattenstein, Sitz des Rittergeschlechtes Erchenbertus und Sohn Diermar von Röttingen (Rötingen)

Eine Urkunde vom 18. Januar 1103, nach der Ritter Diemar von Röttingen dem Kloster Hirsau all seinen Besitz - darunter eben auch XX hubas et multum de silva (20 Bauerngüter und viel Wald) in Rietenowa vermachte und in dasselbe eintrat. Diemar von Röttingen hatte seinen Besitz in Rietenau wahrscheinlich zuvor als Lehen der Grafen von Calw verliehen bekommen, die auch die weltliche Herrschaft über das Kloster Hirsau ausübten. Erst mit ihrem Aussterben im Jahr 1131 gelangte das Kloster Hirsau und damit auch Rietenau in den Besitz der Grafen von Löwenstein.

Eine Urkunde vom 18. Januar 1103, nach der Ritter Diemar von Röttingen dem Kloster Hirsau all seinen Besitz - darunter eben auch XX hubas et multum de silva (20 Bauerngüter und viel Wald) in Rietenowa vermachte und in dasselbe eintrat. Diemar von Röttingen hatte seinen Besitz in Rietenau wahrscheinlich zuvor als Lehen der Grafen von Calw verliehen bekommen, die auch die weltliche Herrschaft über das Kloster Hirsau ausübten. Erst mit ihrem Aussterben im Jahr 1131 gelangte das Kloster Hirsau und damit auch Rietenau in den Besitz der Grafen von Löwenstein.

Die erste urkundliche Erwähnung zur Burg Brattenstein und Röttingen stammt vom 18.Januar 1103, Ritter Diermar von Rötingen in der es Hinweise darauf gibt, dass Mitglieder des salischen Kaiserhauses Besitztümer in Röttingen haben. Röttingen hat zu dieser Zeit bereits eine Kirche und ist Wohnsitz eines Rittergeschlechts von Röttingen

Am 18. Januar 1103 übergab weiterhin Ritter Diemarus von Rotingen - von der weltlichen und geistlichen Obrigkeit beeinflusst oder die göttliche Weisung zum Seelenheil klug beachtend - seinen überreichen Besitz an Huben und Gütern teils auch an das Kloster Hirsau, das damals einen sehr großen Einfluss auf das geistige Leben des Reiches ausübte.

Sein Erblehen, das er von seinen Eltern aus dem ehemaligen Königs-Kronbesitz übereignet bekam, und nun dem heiligen Bischof Aurelius und zum Nutzen der im Kloster dienenden Brüder von Ritter Diemarus übergeben wurde, bestand ausschließlich aus den Zins- und Gülteinnahmen von Bauernhuben und Gütern.

Weil aber besagter Ritter Diemar von Röttingen 1103 seine gesamten weltlichen Güter dem Kloster Hirsau schenkte und es darüber eine Notiz im "Codex Hirsaugiensis" gibt, wurde nun 2003 das Jubiläum "900 Jahre Grafschaft Wertheim" gefeiert. Recherchen zeigen eine verwandtschaftliche Beziehung zu den Grafen von Wertheim und Grafen Poppo aus Wertheim.

Das Kloster Selbold / die Kirche Selbold

Die kulturelle Keimzelle im Kinzigtal und der Wetterau

Im Jahre 1108 lebte der fromme Graf Dietmar von Selbold, der sich auch Graf von Gelnhausen nannte. Als ihm seine Frau Adelheid von Camburg-Wettin starb, fasste er den Entschluss, bei der Kirche in Selbold, die nach St. Johannes dem Täufer genannt war, für die Seelenruhe seiner verstorbenen Gemahlin und auch für die Vergebung seiner und seiner Angehörigen Sünden ein Kloster zu stiften. Weltanschauliches Motiv für die Klosterstiftung dürfte wohl auch die Eroberung von Jerusalem am 15.07.1099 im ersten Kreuzzug von 1096 - 1099 gewesen sein.Wenige Jahre, nachdem Graf Dietmar von Wertheim, Enkel des Ritter Erchenbert von Röttingen und Sohn des Ritter Diemar von Trivels ,1108 durch eine an ihr persönliche gerichtete Urkunde den Schutz des Papstes für seine Klostergründung in Selbold erhalten hatte, schwenkte Kaiser Heinrich V. auf den antipäpstlichen Kurs seines Vaters um.

Als Graf Dietmar von Gelnhausen dieses Kloster stiftete, stattete er es mit reichem Grundbesitz im südlichen Kinzigtal aus. Neben Gütern in Gelnhausen erwarb das Kloster wohl auch eine Eigenkapelle, die zum castrum des Grafen gehörte und deren Patronatsrechte auf das Kloster übergingen. Das Selbolder Prämonstratenserstift — anfangs Propstei.

Graf Dietmar von Selbold-Gelnhausen (Ditmarus comes occius) und sein Weib Gräfin Adelheidals als Stifterfiguren im Dom zu Naumburg.

Politische Einflüsse. Nachdem 1108 Graf Dietmar das etwa 15 km westtich von Gelnhausen gelegenen Ort Selbold dieses Kloster Selboöd stiftete gehörte es zum Archidiakonat (bischöfliche Verwaltungsbehörde) des Propstes von St. Maria ad gradus zu Mainz und unterstand dem Schutz des Mainzer Erzbischofs und Reichskanzlers des Heiligen Römischen Reiches. Seit Gründung des Klosters verfügte dieses über das Patronatsrecht an den Kirchen in Gelnhausen - ein Hinweis darauf, daß in den Ansiedlungen und dem Königshof, die in den Bereich der neuen Stadt Gelnhausen einbezogen wurden, schon Kirchen und Kapellen bestanden. Das Patronatsrecht bedeutete, daß nur Geistliche des Klosters Selbold Kirchen errichten, Gottesdienste und Predigten halten und Kollekten vornehmen durften.

Wiprecht von Groitzsch, dessen Schwiegertochter Bertha die Tochter des Graf Dietmar von Selbold war, gerät 1113 in die Hände der Kaiserlichen und wird in Würzburg durch das Fürstengericht zum Tode verurteilt. Die schon angeordnete Enthauptung wurde nur dadurch verhindert, dass der gleichnamige Sohn Wiprechts die Besitzungen seines Vaters an Heinrich V. übergab. Dieser wandelt hierauf das Todesurteil in Kerkerhaft um, die Wiprecht auf der Burg Trifels verbringt.

am 11. Februar 1115 fand westlich von Wettin, bei Mansfeld, ein reichs-geschichtlich sehr bedeutendes Ereignis statt. " DIE SCHLACHT AM WELFENHOLZ". Ein Aufgebot unter der Führung Herzog Lothar von Süpplingenburg siegte über das Kaiserliche Heer.

Kaiser Heinrich V. zog sich fluchtartig aus Sachsen zurück. Die schwere militärische Niederlage führte zur entscheidenden Wende in Heinrichs Regierung.

Kaiser Heinrich V. zog sich fluchtartig aus Sachsen zurück. Die schwere militärische Niederlage führte zur entscheidenden Wende in Heinrichs Regierung.

Am 02. März 1115 erlag wohl Graf Wilhelm von Camburg seinen schweren Verletzungen. Sein Erbe übertrug sein Vetter Konrad von Wettin am 03.Februar 1116 seine Güter in Lausnitz an das Kloster Reinhardsbrunn und entsprach damit zweifellos dem letzten Willen Wilhelms.

Graf Dietmar von Selbold, dessen Verwandter Graf Reginbodo von Malsch sowie auch weitere Adelige Familienangehörige welche die identische politische Haltung vertraten, teilten das gleiche Schicksal und opferten ihr Leben für den Sieg.

Zuvor wurde Graf Reginbodo von Malsch letztmals als Graf im Ufgau belegt. Der Verdacht dass seine Verwandten Graf Dietmar von Selbold und dessen Vater Graf Diemar von Trivels, das Grafenamt durch die politischen Umstände verloren haben, verstärkt sich, wenn man die Urkunde berücksichtigt, welche Graf Reginbodo als erster bezeugt.

Hierbei handelt es sich um eine umfangreiche Besitzübertragung Luitfrieds von Ettlingenweier an das Hirsauer Tochterkloster Reichenbach. Man hat aus der ebenso umfangreichen wie ungewöhnlichen Pönformel der Urkunde den Schluss gezogen, dass der Besitz Luitfrieds, den wir als Schwiegersohn des Grafen Diemar von Trifels, geb. Röttinger, als Schwager des Grafen Reginbodo von Malsch und Graf Dietmar von Selbold, geb. Röttinger, in hohem Maße gefährdet waren.

Die Gefahr ging unzweifelhaft von dem anschließend geschlagenen Kaiser Friedrich V. aus

Es wird weiterhin auffällig, dass Dietmars, geb. Röttinger, vererbbaren Grafentitel und dessen Herrschaftsansprüche nicht von seinen Nachkommen geführt werden. Die Nachkommen stehen in einer erkennbaren Lehensab-hängigkeit der familiengleichen Edlen von Gleißberg und Kirchberg.

Dies bestätigt eine politisch bedingten und gewaltsam entzogenen Machtverlust.

Während des Zeitraumes, in dem Graf Dietmars von Selbolds ums Leben kam und darauf hin im Naumburger Dom als Stifter seinen Ehrenplatz einnahm, war ein Dietrich noch unbekannter Abstammung Naumburger Bischof. Graf Dietmar von Selbold hatte zwei Enkel und einen Sohn Namens Dietrich.

Die Nachkommen des Grafen Dietmars und seiner Gattin Adelheit konnten im Umkreis von Naumburg mehrfach nachgewiesen werden, wo sie nicht nur Burgen besaßen, sondern auch Klöster stifteten.

Es erscheint sicher, dass der Naumburger Bischof Dietrich I. ein Bruder der Gräfin Bertha war, was ihn wiederrum zum Sohn des Grafen Dietmar von Selbold macht.

Die Statue der Grafin Bertha, Gemahlin des Markgrafen Heinrich von Groizsch, befindet sich am Domportal zu Zwickau.

Auch Bischof Dietrich starb keines natürlichen Todes. Am 27.September 1122 erstach ihn ein sorbischer Laienbruder, als er vor dem Altar seiner Klosterstiftung Bosau betete. Man bestattete den Bischof am Tatort.

1122 erste Erwähnung des Erkenbertus de Withaa: „Bischof Dietrich (I) von Naumburg bestätigt die vom Grafen Adalbert von Everstein zu Plauen im Gau Dobna erbaute Kirche, setzt einen Pfarrer dort ein und bestimmt die Grenzen ihres Zehntenkreises.

In einer Urkunde aus dem Jahr 1125 ist als Zeuge genannt der Otto de Rotingen ( Mon. boic. IV )

In einer Urkunde aus dem Jahr 1126 ist als Zeuge genannt der Henricius de Rotingen ( Mon. boic. IV )

Timo von Prozelten wurde 1127 letzmalig erwähnt. Er starb somit wahrscheinlich während der Amtszeit des Naumburger Bischof Udo ( 1125-1148 ) Dieser war der Sohn Ludwig des Springers, an dessen Kloster Reinhardsbrunn, Graf Dietmar von Selbold (Besitztümer in Lausnitz) aus dem Erbe seiner Gattin Adelheit (Tochter von Wichmann & Gisela von Schweinfurt) geschenkt hat.

In einer Urkunde aus dem Jahr 1130 ist als Zeuge genannt der Herimannus de Rotingen ( Mon. boic. IV )

In einer Urkunde aus dem Jahr 1130 ist als Zeuge genannt der Hermanus et frater eius Henricus Rotingen ( Mon. boic. IV )

In einer Urkunde aus dem Jahr 1130 ist als Zeuge genannt der Herman de Rotingen ( Mon. boic. IV )

Die Kaiserpfalz von Gelnhausen.

"1133 wurden neben dem Edelfreien Dietriech, auch die Herren v. Gelnhausen genannt, die mit den Herren v. Selbold verwandt waren und schon 1151 mit Egbertus von Gelnhausen ausstarben. Sie waren vermutlich die Erbauer der ersten Burg in Gelnhausen."

Bei dieser in "Burgen in Hessen" vorgefundene Veröffentlichung handelt es sich offensichtlich um eine Fehl-Interpretation. Hierbei handelt es sich wohl nur um den Graf Dietmar von Gelnhausen und Selbold ( Enkel des Diemar von Röttingen ) nebst Verwandten Egbertur. Diese Beurkundungen attestieren bereits die Anwesenheit des Röttinger Geschlechtes, vor 1160-1170 der Bau der Pfalz und die Gründung der Stadt Gelnhausen durch Kaiser Barbarossa begonnen worden sei.

In einer Urkunde aus dem Jahr 1135 ist als Zeuge genannt der Herrimanus de Rotingen ( Mon. boic. IV

In einer Urkunde aus dem Jahr 1140 ist als Zeuge genannt der Hermanus de Rotingen ( Mon. boic. IV )

In einer Urkunde aus dem Jahr 1140 ist als Zeuge genannt der Herrimanus de Rotingen ( Mon. boic. IV )

In einer Urkunde aus dem Jahr 1140 ist als Zeuge genannt der Hermannus de Rotingen ( Mon. boic. IV )

In einer Urkunde aus dem Jahr 1140 ist als Zeuge genannt der Herrimanus de Rotingen ( Mon. boic. IV )

In einer Urkunde aus dem Jahr 1140 ist als Zeuge genannt der Hermanus et frater eius Henricus Rotingen ( Mon. boic. IV )

Heftes einer Urkunde aus dem Jahr 1146: Hermanus de Rottingen et frater eius Durino. ( Mon.boic. IV )

1147 entschloß sich Hildegard von Bingen, den Disibodenberg zu verlassen. Sie kaufte das Gelände am Rupertsberg zwecks Gründung des Kloster Rupertsberg.

In den Schenkungsunterlagen werden mehrere der Sippe der Röttinger aufgeführt, wie die Ritter und Grafen Diemar von Trifels & Diemar von Rötingen, Söhne des Erchenbert von Rötingen sowie weitere Familienmitglieder.

Weiterhin ist in einer Urkunde aus dem Jahr 1147 als Zeuge der Herwich de Rotingen genannt ( Mon. boic. VI )

In einer Urkunde aus dem Jahr 1150 sind unter anderem Zeugen: Diepolt filius Bernhardi de Rettinger. ( Mon. boic. II )

In einer Urkunde aus dem Jahr 1150 ist als Zeuge genannt der Henricius de Rotingen ( Mon. boic. IV )

In einer Urkunde aus dem Jahr 1155 ist als Zeuge genannt der Hartmannus de Rauttingen; Leo de Rauttingen ( Mon. boic. V )

In einer Urkunde aus dem Jahr 1165 ist als Zeuge genannt der Wesingrimus de Routinge ( Mon. boic. IV )

In einer Urkunde aus dem Jahr 1166 ist als Zeuge genannt der Dietricus de Rotingen ( Mon. boic. IV )

In einer Urkunde aus dem Jahr 1170 ist als Zeuge genannt der Henricius de Roting ( Mon. boic. IV )

In einer Urkunde aus dem Jahr 1190 ist als Zeuge genannt der Otachar de Rotingen ( Mon. boic. IV )

Der bekannteste Gefangene auf Ritter Diemar von Trifels, Sohn des Erchenbert von Rötingen, Burg Trifels bei Annweiler war wohl der englische König Richard Löwenherz,

welcher 1194 erst nach Zahlung eines sehr hohen Lösegeldes aus der einjährigen Haft entlassen wurde.

welcher 1194 erst nach Zahlung eines sehr hohen Lösegeldes aus der einjährigen Haft entlassen wurde.

Heftes einer Urkunde aus dem Jahr 1200: Herbort de Rotingen ( Mon.boic. XXVII )

Um das Jahr 1210 wurde mit dem Neubau des Naumburger Domes begonnen. Der Bauherr dieses spätromanischen Domes war Bischof Engelhard (1207-1242). Schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts wurde der frühgotische Westchor angefügt. Der gotische Dom wurde zügig erbaut und war vermutlich bereits um das Jahr 1260 vollendet.

Um das Jahr 1210 wurde mit dem Neubau des Naumburger Domes begonnen. Der Bauherr dieses spätromanischen Domes war Bischof Engelhard (1207-1242). Schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts wurde der frühgotische Westchor angefügt. Der gotische Dom wurde zügig erbaut und war vermutlich bereits um das Jahr 1260 vollendet.

Unter den berühmten Stifterfiguren befinder sich der Enkel des Ritter Erchenbert von Rötingen, der Graf Dietmar von Selbold, Timo von Kistritz sowie weitere Familienangehörige.

Nach Ansiedlung des Ritters Diemar von Wiesenfeld und Rieneck als Nachfahre aus der Sippe des Ritter Diemar von Rotingen erfolgte die Erbauung der Diemarburg in Adelsberg gegen 1220.

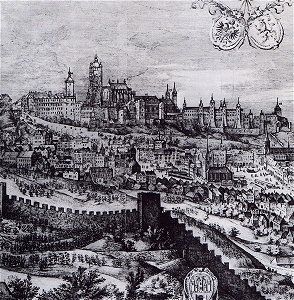

Ab Anno 1229 den Edlen von Hohenlohe gehörig, kam Röttingen unter die Landesherrlichkeit des Hochstifts Würzburg. vom 14. Jahrhundert an war Röttingen Sitz eines Amtmannes, der als verlängerter Arm des Würzburger Fürstbischofs galt.

Der Bauernkrieg ging auch an Röttingen nicht spurlos vorbei und brachte das Wirtschaftsleben zum Erliegen. Erst unter dem langjährigen Regiment des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn erstarkte die weitgehend vom Weinbau abhängige Wirtschaft der Stadt. Im 30jährigen Krieg (1618-1648) hatte Röttingen viel unter Plünderungen und Raub zu leiden, denn zur Zeit Gustav Adolfs war das Taubertal für längere Zeit Kriegsschauplatz. Die Kriege des 16. und 17. Jahrhunderts brachten Stadt und Bürger erneut an den Rand des Ruins. Es bedurfte eines Napoleon, um in den Jahren 1803 bis 1814 dem fränkischen Kleinstaatenindividualismus ein Ende zu bereiten.

Mit der Säkularisation wurde das geistliche Fürstentum aufgelöst und Röttingen dem bayerischen Untermainkreis zugeschlagen. 1837 wurde im Königreich Bayern, Franken in die Regierungsbezirke Ober-, Mittel- und Unterfranken gegliedert. 1919 kam für Röttingen die Selbstverwaltung.

In einer Urkunde aus dem Jahr 1240 ist als Zeuge genannt der Marquardus de Rotingen ( Mon. boic. XIII )

Ulrich von Marberg verpfändet Anno 1250 die Nutznießung von seinem Dorf Elpersheim an einen Juden und verkauft das selbe noch im gleichen Jahr an Jutta Schillingsfürst von Röttingen, welche später in eine Ortansässige Adelsfamilie einheiratet. Aus den Unterlagen deren Töchter wird auf die Mutter Jutta verwießen ( Du.-Beschreibung Mergentheim )

Zirca um 1250 wurde der Westchor des Naumburger Dom erbaut. Hier wurden die berühmten Stifterfiguren des Naumburger Dom aus dem 11. Jahrhundert gezeigt. Hierunter findet man unter anderen Verwandten den Graf Dietmar von Selbold-Gelnhausen, Enkel des Erchenbertus von Röttingen nebst Gattin Adelheit, Tochter des Zeisolf und Schwester des Bischof Johann von Speyer und Graf Zeisolf, sowie den Sohn des Diemar von Trifels, Timo von Kistritz.

Am 15. März 1269 Erkenger von Seinsheim ( BU.= Kitzingen ), Erkenger von Röttingen ( BU.= Ochsenfurt ), dessen Bruder Otto und Konrad Lesch urkunden, daß sie für den Kauf vom 06. März 1269 bürgen, bis Gebhard von Brauneck aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sein werde. ( Du.= Beschreibung Mergentheim )

Seit 1275 besitzt Röttingen Stadtrechte.

In Röttingen verrät links der Tauber die sagenumwobene Altebürg, von der schon längst nur noch das Viereck einer Erderhöhung, unter dem die letzten Mauerreste verborgen sind, den ältesten mittelalterlichen Adelssitz.

Auf diesem Herrensitz, saß sicherlich als Erster der uns bekannten Edelherren schon 1045 ein Ebo, reich an Gütern im Tauber- und Gollachgau.

Auch in seinem Sohne gleichen Namens, dem Vater des Grafen Regenbodo, Bruder des Erckenbrech von Röttingen erkennen wir die ersten Gebietsverwalter der reichsunmittelbaren Grundherrschaft Röttingen, zu der auch Neubronn schon in der salischen Kaiserzeit bis 1125 gehörte.

Danach, als das Königtum der Staufer sich zu eigenen Landesherrschaften ausbreitete, residierten in Röttingen die Reichserbschenken von Schüp, welche ebenfalls in einem Verwandtschaftsverhältnis standen. Als Vögte und ständige Räte des deutschen Königs verwalteten sie den Reichsbesitz an der mittleren Tauber, die im Reichshof Röttingen zusammengefasst waren.

Dass diese Dienstmannschaft von besonderem Rang auch die Dorfherren von Neubronn geworden waren, bestätigt das Vermächtnis des Schenken Siegfried von Schüpf und seiner Gemahlin Richburgis im Jahre 1168. Mit dinglicher Sicherheit auf ihre Grundstücke in Nuwenbrunnen vermachten sie - der christlichen Rechtsordnung vertrauend und jährlich zu ihrem Gedächtnis - 30 Denari und acht Scheffel Getreide je Jahresernte dem Neumünsterstift zu Würzburg.

Otto von Röttingen und seine Töchter Hedwig und Juta überlassen mit Einwilligung Krafts von Hohenlohe die Hälfe Ihres Hofs in Lenzenbronn dem Kloster Schäftersheim. ( DU.= Beschreibung Merkentheim )

Nach verschiedenen Recherchen wanderten einige Röttinger ab nach Süden in den Raum Donau-Ries und nach Westen in den Spessart ab.

DONAU-RIES und Umgebung

- Zum einen entwickelte sich die Ortschaft "Rettingen" bei Donauwörth;1398 heisst es “Roettingen uf der Züsen”. 1425 mussten fünf Schwaigen zu Röttingen an das Donauwörther Kloster Heilig Kreuz Gülten abliefern.

- im identischen Jahrhundert wandern nach Beyschlag ein Familienzweig der Röttinger in Nördlingen ein.

- 1492 werden sieben Häuser in Rötingsweiler vermerkt.

SPESSART und Umgebung

- Wertheim

- Hösbach

- Aschaffenburg

- Seligenstadt

stellen heute noch Bundesweit das größte Rettinger - Aufkommen dar. Hierbei ist zu vermerken, dass durch die Dialekte überwiegend den Name sich in Rettinger gefestigt hat.

Fidel Diemar aus dem Zweig des Ritter Diemar von Wiesenfeld ( Rotingen ) erbaut zusammen mit Kurt von Thüngen das erste Gotteshaus, eine Kapelle, die dem heiligen Leonhard gewidmet ist, in Adelsberg.

Ruger von Saltendorf und Fr. Ugnes, seine Hausfrau. Dessen Bruder Heinrich, Pfarrer zu Mentzenbach. Jt. dessen Bruder Wernher von Roting. ( Mon. boic. XXIV )

Heinz von Röttingen verkauft seinen Teil des Hauses auf dem Markt an D.O. für 90 fl. ( Ou.= Beschreibung Mergentheim.)

1398, 1402 und 1406. In diesen Urkunden ist genannt der Ort Roting ( Rotingen ). (Mon. boic. XXVII. )

Rettingen gehört zu den Ortschaften, die sich südlich der Donau im Donauried aus Einzelhöfen, den Schwaigen, entwickelt haben. Der Ortsname Rettingen (= zu den Leuten des Rot) entstand aus einem Flurnamen. 1398 heisst es “Roettingen uf der Züsen”. 1425 mussten fünf Schwaigen zu Röttingen an das Donauwörther Kloster Heilig Kreuz Gülten abliefern. 1492 waren es sieben Häuser in Rötingsweiler, die dorthin gülteten. Die Grundherren des Ortes waren das Kloster Heilig Kreuz und die Marktgrafschaft Burgau.

In einer Urkunde diesen Jahres sind benannt Wolfhart und Ortlieb zu Roting. ( Mon. boic. XXVII. )

1467 wird Hanns Röttinger mit dem Hofe "Sauerhof" beleht. Kaiser Maximilian II. kaufte ihm das Anwesen als Residenz für seinen Sohn, den späteren Kaiser Rudolf II ab.

Am 08. August 1491 erhielt Hanns Röttinger den Wappenbrief von König Maximilian in Nürnberg.

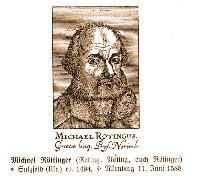

Michael Röttinger * 1494 Sulzfeld (Ufk) t. 11.Juni 1588 in Nürnberg

Michael Röttinger * 1494 Sulzfeld (Ufk) t. 11.Juni 1588 in Nürnberg

Georg Rettinger erstmals 1509 genannt als Pfarrer in Malgersdorf,

Probst Melchior Röttinger; mit Hilfe der Oettinger erhielt das Kloster im Laufe der Zeit zunehmend Selbständigkeit und Einfluss in den umliegenden Gebieten.

Probst Melchior Röttinger; mit Hilfe der Oettinger erhielt das Kloster im Laufe der Zeit zunehmend Selbständigkeit und Einfluss in den umliegenden Gebieten.

1515 Residierte Georg Rettinger auf Schloß-Benefizium St.Ulrich und hatte das Schloß Isarau inne, auf dem er dann 1523 resignierte.

RÜDINGER (Rüdiger), Esrom (Pape[n]bergensis), * 19.5. 1523 Bamberg, + 2.12. 1590 Nürnberg, Philologe, philippistischer Theologe, Geschichtschreiber der Unität der Böhmischen Brüder.

Am 22. April 1525 brannte das Röttinger Schloß nieder.

Autor der Notthafft Chronik von 1531 Georg Rettinger war ein Neffe des Dr. Martin Herkules Röttinger

Päpstliches Privileg des Papst Clemens VII für Probst Melchior Röttinger, Mitra, Stab und andere Pontifikalien tragen zu dürfen.

Päpstliches Privileg des Papst Clemens VII für Probst Melchior Röttinger, Mitra, Stab und andere Pontifikalien tragen zu dürfen.

Dr. Martin Herkules Rettinger, Sohn des Dr. Paul Rettinger von Wisbach und Radeck und Dorothea, geb. Fringerin, war von 1541 bis 1550 Pfarrer in Winhöring.

Dr. Paul Rettinger von Wispach und Radeck aus Nördlingen stammend, besaß ab 1549 auch das Schloß Radeck bei Salzburg. Mit dessen Gemahlin Dorothea geb. Fringerin hatten sie ausser Ihrem Sohn Martin Herkules ( Bischof von Lavant ) eine Tochter Namens Benigna, welche vermählt war mit Stephan Frankmann von Ochsenfeld. Dr. Paul Rettinger verstarb 1562.

Einige Unterlagen aus dem BHA Geheimes Staatsarchiv ; 79/11 Erbfolgestreit mit Würtemberg; In Verbindung mit Kaiser Karl V. dokumentiert Pfalzgraf Ottheinrichs die Instruktionen für Dr. Hercules Rettinger vom 1.II. 1551 .

Augsburger Reichsabschied am 25.09.1555 der Römischen Königlichen Majestät Ferdinand; unterzeichnet als angehöriger der Reichsstände Dr. Hercules Rettinger, Thumherr zu Augsburg & Brixen.

wurde Dr. Martin Herkules Rettinger zum Fürst - Bischof von Lavant ernannt.

wurde Dr. Martin Herkules Rettinger zum Fürst - Bischof von Lavant ernannt.

Christian Rödinger d.Ä, u.a. 1556-1558. Gesamtausgaben des 16. Jahrhunderts - Wittenberger Ausgabe: (Deutsche Schriften) Der Erste [- Zwelffte und letzte] Teil der Bücher D. Mart. Luth. ..., Wittenberg (Hans Lufft) 1539-1559; - (Lateinische Schriften) Tomus primus [- septimus] omnium operum reverendi Domini Martini Lutheri ..., Wittenberg (Hans Lufft, u.a.) 1545-1557. - Jenaer Ausgabe: (Deutsche Schriften) Der Erste [- Achte] Teil aller Bücher und Schrifften des thewren/seligen Mans Doct. Mart. Lutheri, Jena (Christian Rödinger d.Ä., u.a.) 1555-1558; - (Lateinische Schriften) Tomus primus [- quartus] omnium operum Reverendi Patris D.M.L. [Lutheri]

traf Fürst Bischof Rettinger er als abgesandter des Erzbischofs von Salzburg in Trient zum Konzil ein und vertrat die Gewährung der Kommunion unter beiden Gestalten für Deutschland und verließ den Konzil am 1562 VIII 26.

traf Fürst Bischof Rettinger er als abgesandter des Erzbischofs von Salzburg in Trient zum Konzil ein und vertrat die Gewährung der Kommunion unter beiden Gestalten für Deutschland und verließ den Konzil am 1562 VIII 26.

Fürstbischof Herkules Rettinger

Fürstbischof Herkules Rettinger

Martin Herkules Rettinger, verst. am 21.Februar 1570. Nahm unter anderem als abgesandter des Erzbischofs von Salzburg in Trient zum Konzil ein und vertrat die Gewährung der Kommunion unter beiden Gestalten für Deutschland und verließ den Konzil am 1562 VIII 26.

Ratsadvokat Dr. Sebastian Röttinger Aufgrund einer Denunziation erhob er im Jahre 1590 Anklage gegen Rebekka Lemp und "überführte" sie schließlich der "Hexerei"

Ratsadvokat Dr. Sebastian Röttinger Aufgrund einer Denunziation erhob er im Jahre 1590 Anklage gegen Rebekka Lemp und "überführte" sie schließlich der "Hexerei"

Nobilitierung des Sebastian Röttinger, das anläßlich der Verleihung der Pfalzgrafenwürde durch Kaiser Rudolf II. 1591 an Sebastian Röttinger, Doctor beider Rechte, Consulent der Reichstadt Nördlingen sowie der Fränkischen und Schwäbischen Reichsritterschaft gegeben worden ist. Das Palatinat

Die Laupheimer Wappenschilde stammen von Graf Sebastian Röttinger von Württemberg (1596). Der obere rechte Teil zeigt das Schild der Welden Familie, da diese Familie die Stadt im Zeitraum 1570-1840 regiert hat. Der untere Teild zeigt drei Blätter (Laub). Die Hügel symbolisieren, dass die Stadt auf Hügeln um die Riss gelegen ist.

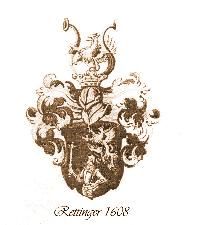

Standeserhebung in den Adelstand

Caspar Rettinger erhielt von Kaiser Rudolf II. für seine Verdienste um die Beförderung des Kammergutes als Hammermeister und Urbaramtmann in der Reifling und Landl am 17. Oktober 1597 den rittermäßigen Reichs- und erbländischen Adel, Rotwachsfreiheit, die Fähigkeit zum Lehenbesitze, Wappenbesserung und das Prädikat "von Prändtenberg". Leonhards II., Vetter, Paul Kerzenmandl, war mit dem kaiserlichen Orator Friedrich von Krekowiz bei der Gesandtschaft in Konstantinopel und wurde für diese gefährliche Mission mit einer Stelle bei der kaiserlichen Registratur in Prag entschädigt. Der jüngste Sohn Leonhards II. war Hans Kerzenmandl, der Gründer der Innerberger Hauptgewerkschaft. Dessen Neffe Leonhard IV., 1658 bis 1678 Kastner zu Weyer, gründete bei der Pfarrkirche zu Landl eine Seitenkapelle, dem heiligen Leonhard geweiht, und ein Erbbegräbnis für sich und seine Familie.

Das Wappen des Caspar Rettinger von Prändtenberg Anno 1608 wird hier links dargestellt. Es existiert ein gleich großes Porträt seiner Ehefrau mit der Aufschrift "Rosalia Kerzenmandlin aetatis suae 47. IR - 1608".

Das Wappen des Caspar Rettinger von Prändtenberg Anno 1608 wird hier links dargestellt. Es existiert ein gleich großes Porträt seiner Ehefrau mit der Aufschrift "Rosalia Kerzenmandlin aetatis suae 47. IR - 1608".

Das Hauptwerk des Georg Riedinger ist zweifellos das Schloss Johannisburg im damals kurmainzischen Aschaffenburg, das er von 1605 bis 1624 im Auftrag des Mainzer Kurfürsten und Erzbischofs Johann Schweikard von Kronberg erbaute. ( RIDINGER )

Das Hauptwerk des Georg Riedinger ist zweifellos das Schloss Johannisburg im damals kurmainzischen Aschaffenburg, das er von 1605 bis 1624 im Auftrag des Mainzer Kurfürsten und Erzbischofs Johann Schweikard von Kronberg erbaute. ( RIDINGER )

Epitaph von Ratsadvokat und Pfalzgraf Dr. Sebastian Röttinger

Epitaph von Ratsadvokat und Pfalzgraf Dr. Sebastian Röttinger

Für die Trierer Erzbischöfe beginnt Riedinger 1614 mit dem Bau des dortigen Residenzschlosses.

Das von Ridinger 1626 bis 1629 errichtete, heute jedoch völlig zerstörte Schloß Philippsburg am Rhein orientiert sich deutlich am Aschaffenburger Schloß.

Andreas Rettinger, geboren am 22.11.1670 als Sohn des Marktschreibers Johann Paul Rettinger

Rettinger, Georg *25.1.1787 heiratet am 6.2.1815 Anna Maria Fleckenstein, *5.6.1798 Trauzeugen: Joe Fries - Petri Rettinger

K.L.Rettinger gründet mit anderen die Deutsche Schaumweinfabrik, die heutige Sektkellerei Schloss Wachenheim.

Röttinger, Hans Jacob aus Nürnberg; Bürger von Zürich (Glasmaler) Hans Georg Röttinger, Glasmaler in Zürich, geb. 1862 und dessen Bruder Heinrich (Kaufmann) geb. 1862, die Vorfahren der Züricher Glasmaler - Dynastie

Die Rödinger Stiftungen

Röttinger, Wilhelm wird Bürgermeister von Ettlingen.

Maria Ottilia Fleckenstein *15 Dez. 1900, aus der Sippe derer von Fleckenstein heiratet am 12 Okt. 1926 Josef Rettinger t 1948

1. Nachrichtenblatt des Familienverbandes der Röttinger / Rettinger im Mai 1927 vom Schriftleiter Bruno Röttinger

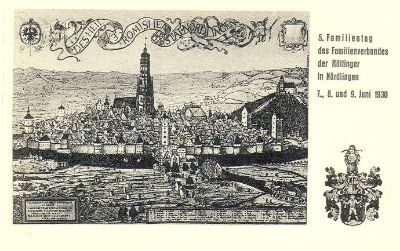

Ereigniskarte zum 5. Familientag des Familienverbandes der Röttinger / Rettinger am 7. 8. & 9. Juni 1930 in Nördlingen.

Der Münzschatz von Selbold. Im Juli 1958 fanden Arbeiter bei Grabungen am Langenselbolder Marktplatz ein kleines, mit alten Silbermünzen gefülltes Säckchen. Nachforschungen ergaben, dass der Schatz etwa um 1120 n. Chr. vergraben worden war, also etwa in der Zeit des Klosterbaus unter Graf Dietmar von Selbold - Gelnhausen, Enkel des Ritter Erchenbert von Röttingen und Sohn des Ritter Diemar von Trivels. Es handelt sich um Pfennige und Obole (Hälblinge) der Münzstätte Mainz, die in der Karolingerzeit bis in das frühe 14. Jahrhundert alleinige Münzsorten im Geldverkehr waren. Bis zum Jahr 2000 befand sich der Selbolder Münzschatz in Verwahrung des Museums der Stadt Hanau. Auf Betreiben des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Langenselbold wurde ein Teil schließlich im Jahre 2001 als Dauerleihgabe in das Heimatmuseum von Langenselbold überführt.